◎南房の愛好者ら呼びかけ

戦没画学生の情報寄せて

…来月10日「無言館」館主講演会

.

.

南房総地方の美術愛好家らが、県にゆかりのある戦没画学生の情報提供を呼びかけている。地元の理解を得るために7月10日、戦没画学生の作品を収蔵・展示する、長野県上田市の美術館「無言館」館主窪島誠一郎さん(68)を招き、講演会を行う。(福島五夫)

.

きっかけは、館山市に住む年金者組合安房支部長の橋本芳久さん(78)が、無言館を訪れたことだった。自らも絵を描き、知人と美術展を開催している橋本さんは、戦争のために志を果たせなかった才能豊かな画学生たちの作品群に触れ、「生と死のはざまで描かれた作品に心を揺さぶられた」と話す。

その感動を伝えたいと、橋本さんは仲間に呼びかけ、窪島さんの講演会のための実行委員会(溝口七生委員長)を立ち上げ、自ら事務局長を買って出た。

無言館には、県内ゆかりのある戦没画学生たちの作品や遺品もあった。

県内には、首都圏防衛の拠点として、旧陸軍や旧海軍の基地が集まっていた。とくに館山市には、館山・洲ノ埼両海軍航空隊、館山海軍砲術学校があり、戦時中、戦力不足を補うために繰り上げ卒業で全国から学徒出陣の予備学生などが集められていた。

興梠(こうろぎ)武さんもその一人。木更津市で生まれ、東京美重術学校(現東京芸大)油画科の藤島武二教室で級長を務めていた。興梠さんは、館山海軍航空隊を経てフィリピンで戦死した。28歳だった。無言館に展示されている「編みものする婦人」のモデルは妹。この絵を引き取った時にはひどく傷んでいたという。

「天女の像」の作者・小柏太郎さんは、同美術学校・鋳金科を繰り上げ卒業し、館山海軍砲術学校に入学、フィリピンに配属されて戦死。26歳だった。

館山海軍砲術学校は、訓練の厳しさから「鬼の館砲」などと称され、最盛期は1万数千人の若者が集められた。たまに与えられた休日には気の合った者同士で地元農家などに分宿し、娑婆の空気を味わうこともあったという。

戦争遺跡などの保存・活用に取り組んでいるNPO法人安房文化遺産フォーラム代表で、講演会の賛同呼びかけ人の一人、愛沢伸雄さん(57)は「県ゆかりの千没画学生の優れた作品がまだたくさん、人知れず眠っているはずだ。死と隣り合わせで生きた戦時下の若者たちの素顔を今に伝える逸話なども含めて知らせてほしい」と呼びかけている。

窪島さんの講演会は7月10日午後6時から、館山市の南総文化ホール・小ホールで。500円。問合せは、橋本さん(0470-29-1290)へ。

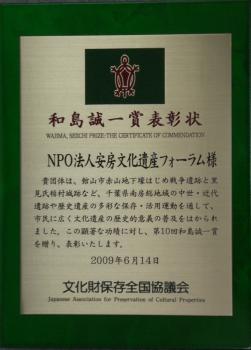

【和島誠一賞表彰状】

NPO法人安房文化遺産フォーラム様

貴団体は、館山市赤山地下壕はじめ戦争遺跡と里見氏稲村城跡など、千葉県南房総地域の中世・近代遺跡や歴史遺産の多彩な保存・活用運動を通して、市民に広く文化遺産の歴史的意義の普及をはかられました。この顕著な功績に対し、第10回和島誠一賞を贈り、表彰いたします。

..2009年6月14日....文化財保存全国協議会

.

.

.

【和島誠一賞とは…】

その趣旨は、20世紀後半に行われてきた歴史的環境を保存する文化財保存運動の先駆けをなし、また大きな足跡を残した考古学者故和島誠一氏(岡山大学教授)を記念した文化財保存の賞です。和島氏は考古学的に科学的精神を啓発され、神奈川県三殿台遺跡などの遺跡保存を積極的に進められたことをはじめ、文化財保護思想の普及を広く提唱し、また積極的に実践を行いました。文化財保存全国協議会では、和島氏が遺された文化財保護思想の遺産に深く学びながら、21世紀に文化財保護、活用および普及をさらに飛躍的に発展させる期待を込めて、2000年5月より「和島誠一賞」を設け、遺跡保存に顕著な功績を挙げている個人と団体を表彰しています。

【歴代受賞者】

第1回*直木孝次郎氏、大分県文化財保存協議会

第2回*佐古和枝氏、田和山を見る女性たちの会、田和山文化財訴訟弁護団

第3回*佐原真氏、皇子山を守る会

第4回*門脇禎二氏、奈良世界遺産市民ネットワーク

第5回*吉田晶氏、文化財フォーラム愛媛、文化財保存新潟県協議会

第6回*甘粕健氏、乙訓の文化遺産を守る会、山科本願寺寺内町を考える市民の会

第8回*峰岸純夫氏、宮川徏氏、松代大本営の保存をすすめる会

第9回*小泉功氏、戸沢充則氏、吹田操車場遺跡・明和池遺跡の保存と活用を考える市民の会

第10回*今井堯氏、緑と教育と文化財を守る会、NPO法人安房文化遺産フォーラム

.

.

国土交通省より、

平成21年度「新たな公」による

コミュニティ創生モデル事業

に選定されました。

.

【モデル事業名】 → *事業概要はこちら

漁村が誇る「3つの〝あ〟」のまちづくり

=青木繁《海の幸》、「安房節」、アジのひらき=

.

.

国土交通省が全国の地域団体を対象に募集した「『新たな公』によるコミュニティ創生支援モデル事業」に、館山市のNPO法人「安房文化遺産フォーラム」(愛沢伸雄理事長)が提案した同市富崎地区でのまちづくりプロジェクトが新たに選ばれた。21年度は同省から事業費約250万円が交付される見通し。愛沢理事長は「地区の人々と協力し、富崎が持つ漁村集落としての文化遺産、食文化をフル活用して3年計画で地域の活力を高めていきたい」と語った。

[ .. 全文表示へ ]

●岡本太郎「大漁旗」の謎●.....寄稿=山口 正明

.

○旗との出会い

「旗」を初めて見たのは、平成19年2月。館山市銀座通りのポピーホールで開催されていたNPO法人安房文化遺産フォーラムによる「まちかどミニ博物館」の会場だった。千葉県立安房水産高校からのものが出展されていた。

旗の大きさが畳1枚分はある。白地に描かれた若人の顔。その顔から火炎のように黒・赤・黄・青・緑の線が放射状に広がっていた。脇に縦書きで「TARO」とある。

TAROとは、あの「芸術は爆発だ」の岡本太郎かと思ったが、詳細は不明だった。

ちばDCキャンペーンの一環で開催されていた「まちかどミニ博物館」。もし岡本太郎デザインの本物の旗であったなら、新聞、テレビ等でその発見が紹介されてもよかったはずであったが、まったく騒がれなかった。

.

○岡本太郎との安房水産高校

岡本太郎と安房水産高校を結びつけるものは皆目見当がつかない。

太郎本人はともかく、その父・岡本一平と安房とは無関係ではなかった。

アメリカ・カリフォルニア州ポイントロボスでアメリカ人とともにアワビ缶詰工場を経営していた小谷仲治郎。兄・源之助はアメリカに残ったが、仲治郎は明治40年に千倉町千田(南房総市)に戻った。

大正の頃、仲治郎宅に岡本太郎の父であり、朝日新聞の記者であった一平が取材のため訪ねたことがあった。当時、千田漁業協同組合の組合長であった仲治郎の誘いに応じて、一平は千田港で器械式潜水体験をしている。

仲治郎には、関東大地震で倒壊した安房水産学校の再建に尽力した功績があった。「旗」は、その関係かとも思ったが、80年ほど前の話であり、それでは年代が古すぎる。

他に考えられる理由として

① 1973年(昭43)開催の第28回国民体育大会で館山湾がヨット会場になった際、寄贈された。

② 1990年(平2)、千葉県の試験船「第14代千潮丸」竣工記念に寄贈された。

③ 2001年(平13)に起きた、愛媛県宇和島水産高校の実習船「えひめ丸」と米原潜との接触事故を悼んで全国の水産高校に寄贈された。

と3点を想定してみた。

まず、①については、当時の大会記念誌をくまなく見たが、その旗は写っていなかった。また30年前の大会にしては、旗が新しいようだ。

②と③についても皆目、見当がつかない。

.

○旗は本物か

ならば、なぜ安房水産高校にその旗はあったのか。謎は深まった。

川崎市多摩区にある「川崎市岡本太郎美術館」に照会してみた。結論から言えば、旗は本物かもしれないし違うかもしれないという曖昧な内容であった。「美術館」には同様の「旗」が1枚収蔵されている。収蔵庫に保管されていて一般公開されていないが、その記録は、「記号番号:G-113。資料名:大漁旗。特記事項:1990年」となっている。

岡本太郎の作品は、1993年と1995年の2回にわたり1800点が太郎自身から美術館に寄贈されているとのことで、旗はおそらくその中にあったものではないか。大漁旗のもと絵は、1981年製作の石版画(リトグラフ)であり、題名は「太陽」となっている。

太郎の自宅でもあった東京青山の「岡本太郎記念館」には複数の「大漁旗」があったという。美術館としては、美術館以外で旗の存在についての問い合わせは初めてとのことであった。

.

○旗の謎

昨春、安房水産高校は館山高校と統合し、館山総合高校となった。

海の息吹、若い躍動感を感じさせる「大漁旗」がなぜ、水産高校にあったのかは今も謎のままである。大切に所蔵していくことを願っている。

●千葉・館山市の「かにた婦人の村」を訪ねて

…敷地内に「慰安婦」の碑、平和・人権への思いを大切に(記者=塩沢清隆)

千葉県館山市にある婦人保護長期施設「かにた婦人の村」(以下、かにた村)の施設長、天羽道子さんは、市内で開かれた日本共産党演説会であいさつし、「平和を大切に」と訴えました。敷地内に、戦跡や「慰安婦」の碑があると聞き、かにた村を訪ねました。

海上自衛隊館山航空基地に隣接する小高い山にかにた村はあります。「かにた」は近くを流れる小川の名前です。1965年に国有地の払い下げを受けて設立。知、情、意に何らかの障害をもち、長期保護が必要な女性を受け入れてきました。

施設内を案内してくれたのは、NPO法人安房文化遺産フォーラム事務局長の池田恵美子さんです。

早速、敷地内の地下壕へ。旧日本軍の「戦闘指揮所」という額のある部屋や、天井に大きな竜の浮き彫りのある部屋も。ところどころに、射撃窓があります。

敷地内の丘の頂へ登ると「慰安婦」の碑が施設を見下ろしています。「噫従軍慰安婦」とだけ刻まれています。

1984年、入所者の一人が「慰安婦」だったことを、かにた村の創立者・深津文雄牧師に告白(別項)します。これを契機に、翌年、ヒノキの柱が建ち、86年、石碑となりました。

「口にするだけでも重い『従軍慰安婦』と刻むことで、二度と繰り返してはならない問題として、また過去のものではなく現在も続く問題だということを残したかったからではないか」と池田さん。

少し下ると、教会堂が姿を見せます。日曜日の午前9時から1時間、礼拝をしています。納骨堂には深津牧師や村の女性たちが眠っています。

敷地内には、農園、作業場、旧牛舎、入所者・職員のための居住施設などが点在します。

かにた村では、各自の自発性にもとづき、編み物、農耕、園芸、陶芸、製菓などの作業をして、職員とともに暮らします。規則正しい生活と労働、助け合いながら「共に生きる」村づくりをめざしています。

かにた村は、一時的で保護的な更生施設ではなく、人が生きているコロニーです。高い塀や鍵のかかる門、厳重な罰則はありません。自主性が重んじられます。創立者、深津牧師の理念が息づきます。

池田さんは最後に語りました。「平和・人権の理念を実践している、かにた村の活動を多くの人に伝えたい」。

*「かにた婦人の村」の見学など問い合わせは、NPO法人安房文化遺産フォーラムTEL0470-22-8271まで。

●「慰安婦」だった女性の告白から…私は見た〝女の地獄〟

「慰安婦」だった女性の告白「石の叫び」を紹介します。

「深津先生…、終戦後40年にもなるというのに、日本のどこからも、ただの一言も声があがらない。

…兵隊さんや民間の人のことは各地で祀られるけど、中国、東南アジア、南洋群島、アリューシャン列島で性の提供をさせられた娘たちは、さんざん弄ばれて足手まといになると、放り出され、荒野をさまよい、凍りつく原野で飢え、野犬か猿の餌になり、土にかえったのです。…死ぬ苦しみ。なんど兵隊の首を切ってしまいたいと思ったか。半狂乱でした。…それを見たのです。この眼で、女の地獄を…。40年たっても健康回復できずにいる私ですが、まだ幸せです。1年ほど前から、祈っていると、かつての同僚の姿がマザマザと浮かぶのです。私は耐えきれません。どうか慰霊塔を建ててください。それが言えるのは私だけです。生きていても、そんな恥ずかしいこと誰も言わないでしょう…」

*****愛沢伸雄==『「かにた婦人の村」の「慰安婦」』より

去る5月26日、16名で”じろえむ”にてお話伺い、そのあともさまざまな場所をご案内いただいたうちの一人です。私たちに知らされていなかった、終戦直後のことなど、大変勉強になりました。本当にありがとうございました。

実は、土曜日、別の友人(若い時の知り合いでやはり年齢は似たような仲間)に、安房文化遺産フォーラムの話をしました。若いころ、横浜市青葉台で、「青葉台子どもを守る会」というグループで、勉強会、バザー等を行っていましたが、その主宰者が、2001年突然くも膜下出血でなくなりました。そのあと、彼女をしのんで、毎年「あじさいの会」という食事会を続けています。

このたび、ご主人から「青葉台子どもを守る会」名義の預金が出てきたとの連絡があり、それを、故人の意志並びに私たちの気持ちとして、できるだけ、こどもたちに役立つところに寄付することで話し合いをしました。そのうちのひとつとして貴フォーラムに、わずかですが2万円寄付させていただくことに決まりました。別に、「青葉台子どもを守る会」の古い新聞を参考のために送らせていただきます。

■青葉台子どもを守る会とは...

昭和41年4月、この青葉台に電車が開通したとき、ここに住み始めた共働きのお母さんたち数人が保育所を作るために会(保育の会)をつくったのがはじまりです。やがてこの地域にも保育所や幼稚園が出来、子どもたちも成長するにつれて、子どもに関する問題は保育所のみならず、障害をもった子どもたちのこと、カギッ子と呼ばれる小学生たちのこと、数の足りない高校のことなど大きく拡がってきました。そこであらためて「子どもを守る会」と改称し、青葉台地域におけるすべての子どもたちのよりよき環境づくりを目的として協力し、活動しています。

8年に及ぶ活動の中で、「緑区青少年図書館」がつくられるときいて、「青年の会」の方々と手を結んでの署名活動等によって青葉台と市に働きかけ、現在の青葉台2丁目に誘致することが出来ました。そして初めの構想には無かった集会室を加えて貰いたいと要求し、設計変更によって付け加えられ、地域の集会の場として役立っている様です。又、年2回のバザーによって活動費づくりと恵まれぬ子ども達のいる施設と地域への寄付(文庫のロッカー、遊園地の遊具、時計等)をしたり、読売新聞社と和光堂の後援による乳児健診、現在迄48号に及ぶニュースの発行、時々の会員の話し合いなどの活動を行なうほか、別に障害児の問題を考える「さくらんぼ会」、学童保育「ちびっ子の家」などにも会員が取り組んでいます。会に入り、私たちと一しょに話し合ったり活動したりなさいませんか。会費は半年400円です。

…青葉台子どもを守る会(旧・保育の会)ニュース№48(S.50.12.15発行)より

知恵袋講座はNPO会員が講師となり、それぞれの専門分野や人生経験をご講話いただく茶話会です。

.

【日時】2009年5月26日(火)13:30〜

【会場】小高記念館

【参加費】200円(資料・茶菓子代)

【講師】宇梶静江(アイヌ古布絵作家・鴨川市在住)

【テーマ】イランカラプテー〜アイヌに生まれて…

.

〝アイヌ〟はアイヌ語で〝ひと〟を意味する。〝イランカラプテー〟は、〝あなたの心にそっと触れさせていただきます〟を意味し、ふつう、コンニチワという挨拶として使われている。

民族差別に苦しみ、1972(昭和47)年、「ウタリ(同胞)よ、手をつなごう」と朝日新聞に投稿、アイヌ人権運動の草分け。長男は暴走族総長から俳優となり活躍中の宇梶剛士氏。著書『すべてを明日の糧にいて〜今こそアイヌの知恵と勇気を』。吉川英治文化賞受賞。

.

※下記PDFで、当日ご紹介したパワーポイント映像をお楽しみください。

(参加者21名)

今年度の私たちの旅行会の企画のなかで

フォーラムにめぐり合ったことの幸運を何より嬉しく思うことです。

そして、埋もれていく戦争の記憶、戦跡を、語り継ぎ、広く知らせる活動に

組織的に精力的に取り組んでおられることに深い感銘を覚えると同時に

感謝の気持ちをお伝えせずにはいられません。

過ぎ去った歴史上の事実を淡々と伝える皆様の活動が

戦争のおろかさを鮮やかに浮かび上がらせ、心に刻ませてくれます。

アメリカ軍の膨大な軍事力に対して、たった5機分の戦闘機の格納庫跡だとか

そんなばかばかしい戦争のあり方に当時の地元の人々が飲み込まれてしまったのは

やっぱり、流れに従わざるを得なかったのか

戦争は起こそうとする勢力が大きな流れにならないうちに、抵抗の意思を表明し

行動を起こさなければいけないのですね。

先の戦争での長野の社村の徴兵関係の資料が

当時の政府の焼却命令をすり抜け保存され続けて、多数発見され

公開されたというテレビニュースに接しました。

どこの町でも村でも行われていたであろう消されてしまったその事実が

志を保ったたった一人の役場の担当者によって、保持され続け、日の目を見たこと、

また、そのことによって、戦争にまつわるおぞましいとも言いたい行為の数々を

私たちが知ることができ、また、別の角度から、戦争の忌むべき面を思い知らされた

気持ちがします。

大戦の敗戦の前後で、あまりにも価値観が変ってしまったことで、

人々の道徳観というようなものが、壊されてしまったのではないかと

私は想像することがあります。

私はやっと物心がついたころなので、はっきりしたことは分かりませんが

もし、私が学徒動員などに駆り出された年代だったらと思うと

どうだっただろうと考えるのです。

やっぱり、日々の暮らしを立て直すことで、なんとかやり過ごしたのでしょうか

両親などのことを思い出すとそうだったかな・・・

ま、父親はその後レッドパージに遭ったりしていましたが。

それにしても、無知でいることは、無責任に通じると思うことです。

お忙しいのにわざわざじろえむまでご足労いただき、ありがとうございました。

金久さんも蓮沼さんもじつに素晴らしいご説明ご案内をしてくださり、感謝しております。

どうでしたかとみんなに聞いたら、お話を聞いてよかった、いい企画だったと異口同音に感想を言っていました。

実は今回参加者のわれわれは、戦火から逃げ回った人、満州から引き揚げた人で、

年齢から言って残留孤児になるところだった人など、

幼いころの恐怖がトラウマとして残り、被害者としてしか戦争を考えられない世代ですので、

今回の旅行計画に対しもう戦争の話から逃げたい気持ちがあると言っていた人もいます。

これはどうしようもない気持ちで、私自身5才のとき、船橋で空襲警報下、

妹の乳母車を押した母とはぐれて走ったときのB29の轟音を今でも忘れません。

飛行機の音が怖いという気持ちはこの年になっても消えないのです。

ですから世界の子供たちが戦火に遭ったニュースがとてもたまらないのですね。

今回の房総への旅の案内に、

「私たち自身語り継がなければ消えてしまうもの、なかったとされてしまうものがあることに

愕然とすることがあります。今回の旅行で単なる観光ではない心に残るものを共有できたらと願い」

「めぐりあった安房の戦跡を守るフォーラムの方のお話を伺い戦跡を訪れることにしました」

と書きました。

「石のさけび」のことを知っていた田島さんが一緒に旅行の企画をしたのですが、

彼女は、耳をふさごうとする人に、私たちが本当のことを知ることが

つらい思いをして死んでいった人たちへの供養になるんだよ、と言っていたのが印象的でした。

5月24日、25日の戦跡めぐりの時には本当にいろいろお世話になりました。

池田さん、小沢さん、関さんのきめ細かい気配り、分かりやすく、

そして心にひびく説明や案内で、とても有意義な2日間を過ごすことができました。

こころからお礼を申し上げます。

最初は、戦跡めぐりと聞き緊張していたのですが、池田さんや小沢さんに接し、緊張もほぐれ、

「本当に巡ってよかったね」とお互いに語り合う2日間でした。

小沢さんには、思いがけない蛍狩りにまでも誘っていただき、

みんな何十年ぶりの蛍に少女の頃を思い出し、すてきな夜を過ごすことができました。

また、春の恵みのふきや、きれいなお花までいただき本当にありがとうございました。

奥様には「きれいなお花をありがとうございました」と伝えていただければ幸いです。

私たちが住んでいる相模原市も基地(主に米軍)の町で、基地返還を闘っていますが、

日本の軍隊の基地跡、そして今もなお存続する日本の軍隊の基地を眼のあたりにし、

米軍という特定ではなく、戦争へのいかり、軍隊が存続することへのいかりを身を持って覚えました。

「9条をまもる」ことの大切さを痛感しました。これからも館山の話を機に、

微力ながら「9条をまもる」闘い、基地返還の闘いを前進させていきたいと思います。

なお、【合唱組曲ウミホタル】1冊分の代金を、参加者の1人が忘れて払わないで帰ってしまったようです。

申し訳ありませんでした。代金600円と少額ですがカンパをお送りします。

天候不順な折、くれぐれもお体を大切にお過ごしください。

NPO法人安房文化遺産フォーラムの発展をお祈りいたします。早々