NPO法人青木繁「海の幸」会が設立総会 美術界の著名人ら

小谷家住宅の復元・保存へ

募金目標は2年で2200万円

.

明治期の洋画家・青木繁が代表作「海の幸」を制作した小谷家住宅=館山市布良=の復元、保存を目指すNPO法人・青木繁『海の幸』会の設立総会、第1回理事会が27日午後、東京・上野の東京文化会館で行われた。東京都や神奈川県在住の画家、美術評論家ら約40人が出席。2年間で2200万円の寄金を確保するなど、当面の活動目標を決めた。

同会は、日本美術界に大きな影響力を持つ著名人が多数参加。理事長に大村智氏(女子美術大学理事長)、副理事長に酒井忠康氏(世田谷美術館館長)、村田慶之輔氏(川崎市岡本太郎美術館館長)など、そうそうたるメンバーが役員に名を連ねている。吉岡友次郎事務局長は「目標額の寄金獲得は必ず達成する」としており、小谷家住宅の保存運動は今後大きく前進する見通しが出てきた。

設立総会では、1月12日に同会のNPO法人登記が完了したことを吉岡事務局長が報告。①小谷家修復・保存工事に3000万円、小谷さんが住む新たな住宅工事に1600万円の費用がかかること②地元・館山で保存運動を進める「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」と連携して活動し、今後は小谷家と3者で覚書を交わす方針であること——などを説明した。

また、2011年が青木繁の没後100年にあたることから▽全国・美術メディアを通じての青木繁の注目度アップ▽主要な美術館での青木繁の企画展開催——などの可能性を探ることで一致した。

館山からは小谷家当主の小谷栄さん、「保存する会」の島田博信会長、天野努副会長らが来賓として出席。

島田会長は「私たち地元保存会も大変勇気づけられる。今後は連携を密にし、故青木繁画伯の功績を末代まで伝え、併せて地域発展のためにも寄与する努力をしていく」とあいさつした。

また、金丸謙一・館山市長のメッセージも読み上げられた。

大村理事長は本紙の取材に対し「館山の方々が青木繁との縁を誇りに思われて、いかに活用していくか。地元の人がその気になってこそ、この運動の意味がある。経済も大事だが、次世代の子どもらのために文化を育てないと。そういう気持ちで応援していく」と語った。

『海の幸』会は、学生らとともに館山・布良にスケッチ旅行を続けていた吉武研司・女子美術大教授、青木繁と同郷の福岡県久留米市出身の画家・吉岡事務局長の2人が結成に尽力。地元・館山に「保存する会」が設立されたことを受け、日本の洋画壇の各方面に修復・保存運動推進を働きかけた。

【写真説明】設立総会で地元・館山の保存運動を説明する天野努氏=東京文化会館

(房日新聞2010.3.2)

守ろう地域医療Ⅱ

看護①〜最前線の現場で=やりがいの一方、激務の職場

.

.

「はい、救急車入りますよ!」--。金曜日の午後5時半。安房地域医療センター(館山市)の救急外来で当直の看護師、大場清香主任が大きな声を上げた。

最初に肺炎とみられる高齢者の男性、ほどなくして、顔中が血まみれになった壮年男性が運び込まれる。2カ所ある処置スペースがふさがり、先ほどまでそこにいた患者はストレッチャーに乗ったまま、スタッフが行き来する通路部分に〝避難〟させられた。その横には、ベッドで点滴などを受けている患者が3人。移動式のレントゲン、心電図などの機械を押して検査技師が駆けつける。現場は、あっという間に「戦場」の様相に変わった。

大場さんはけがの男性患者の顔をふき、汚れた服を脱がせて備え付けのガウンに着替えさせる。医師の治療補助。検査のための血液採取、点滴の交換、患者情報のパソコン入力、入院患者の手続き・院内連絡、患者家族への応対…。医師も忙しいが、看護師の手足の動きが止まることも一瞬としてない。

「うちのスタッフはよくやってますよ。館山から鋸南までの10万人を守っているという気持ちで仕事をしている。救急の現場は臨機応変さが求められる。次にどうなるかという状況判断を常にしながら動くことが大事です」。

鴨川市出身。東京女子医大病院に長く勤め、10年前に「24時間の救急外来を立ち上げるから」と乞われて安房医師会病院(現・安房地域医療センター)に移った。以来、ずっと救急部門一筋。救命救急科の不動寺純明部長(医師)も「ここのことは何でも知っている。なくてはならない人」と全幅の信頼を置く。

安房地域で発生する重篤患者の多くは、3次救急を受け持つ亀田救命救急センター(鴨川市)に搬送される。だが、医療センターの役割も重い。午後7時、同8時20分…。この日は「そろそろ潮が引いたかな」思うと、新たな救急搬送があった。もちろんマイカーで訪れる軽症の患者も絶えない。

病院側と約束した午後10時過ぎに取材終了。それまでの6時間、大場さんら2人の看護師がいすに腰をおろすことはなかった、翌日午前に電話すると「その後も忙しく、午前2時半にようやく食事がとれた」と話してくれた。

◇ ◇ ◇

月曜日午後7時の館山病院。60床ある内科・外科混合の2階急性期病棟では、夜勤の3人に加え、まだ日勤チームの大半の看護師が居残ってバタバタしていた。

かかりつけの患者など3人が、夕方から次々に入院することになったからだ。人手が足りず、師長の竹之下久美子さんが自ら1階に降りて患者を迎えた。「5時に帰りたいとは思っていないが…。毎日これだと、モチベーションを保つのが大変なのも事実です」。

ナースコールを受ける表示板をみると、50数人の入院患者の平均年齢は80歳を超えている。食事、入浴、トイレ…。東京などの都市部の病院に比べ、看護師らスタッフの介護が必要な患者の割合が非常に高い。

新たに入院した患者を病室に運んだ竹之内さんの背後で、「バタッ」という大きな音がした。同室の患者がベッドから起きあがろうとして転倒、頭を打った。すぐに手当てをし、脈拍などの異常がないか確かめる。この患者には、身体の動きを知らせるセンサーをつけて、事故防止を図ることにした。

日勤の看護師がすべて引き揚げたのは、午後8時を過ぎてから。「忙しいばかりで、一人ひとりの患者さんへの目配りができているか、患者さんが満足しているかを考えると少し申し訳ない気持ち」と竹之下さん。病棟を統括する師長としては「スタッフの意欲が低下しないように、仕事や人間関係の〝交通整理〟をするよう心がけている」と語った。

◇ ◇ ◇

「いのちを守る」役割にやりがいを感じる一方で、長時間、不規則な厳しい勤務を強いられる看護師たち。昨年11月掲載した「守ろう地域医療」の続編として、今回は看護の現場や看護師不足問題、安房看護専門学校の閉校などに焦点をあてる。

寒さの中に春の気配を感じる頃となりました。

皆様方におかれましては、お変わりなくお過ごしのことと存じます。

さて、過日の私たち山本ゼミの房総巡検における研修におきまして、お忙しいところ時間を割いていただき、誠にありがとうございました。初日の戦跡ツアーとご講話の他にも、千倉での見学の設定など、きめ細やかな心配りをしていただき、心より感謝申し上げます。

戦跡めぐりやご講話を伺う中で、新たな発見や今まで知らなかった事に多く出会い、自分の勉強不足を痛感しました。また、今回はNPOの4名の方からお話を伺う機会をいただき、房州を大切にしながら守っている地元の先輩方の姿を見て、私も今まで以上に郷土への愛着を深めることができたと思っております。

2日目は生憎の天気でしたが、白浜・千倉の海側と、山側である三芳を、先生とゼミの仲間に案内しました。2日間を通して、先生も仲間達も、房総を楽しんでくれたようです。特に山本先生は今年度いっぱいでのご勇退が決定していましたので、最後の巡検となってしまいましたが、戦跡めぐりも初めての場所ばかりで楽しかった、とおっしゃっていました。

今後は、卒業論文作成のために、より専門的な研究を進めていきますが、この研修で得たことをもとに、より質の高いものを求め、学習していきたいと考えています。

末筆ながら、皆様のご健康とご活躍をお祈りして、お礼の言葉とさせていただきます。敬具

●映画「いのちの山河」…〝いのち〟に格差があってはならない

〜いのちへの投資が地域を元気に〜

松永平太(松永医院院長・安房医師会理事)

.

学生時代だったか、医師になりたてだったか、この映画の原作となる「村長ありき」という本を一気に読んだ。行政と協働しながら実践する地域医療の素晴らしさが、私の脳底に沈んだ。昭和30年代のまだ豊かでない時代、日本全国には地域格差があってはならないというメッセージには、人間愛を感じる。また、主人公が医師でないのがうれしい。

厳冬の今の時期になると豪雪で陸の孤島となる岩手のちっぽけな村で、一人の熱き村長と一人の優秀な医師が出会い、おそらく戦後初のモデルとなる地域医療を実践した。村長は「人間尊重、生命尊重こそが政治の基本である」として、子供たち、老人たちが多病多死で苦しんでいるのを助けた。その結果、全国初の乳児死亡率ゼロを達成した。環境厳しい岩手の片田舎で達成されたことは奇跡である。その地域医療実践の軌跡を観てみたい。

この映画は、並みいる国内・国外の映画を差し置いて鑑賞満足度第一位をとった。いのちというものをテーマにしていることから、私たち医療者・介護スタッフが見れば勉強になるだろうし、一般の市民の方たちもいのちの有難さを感じ取ることができるであろう。また、ぜひ政治家の方達にも観ていただきたい。

昔、田舎に大学病院より大きな病院があったら街が潰れてしまうと言われたことがある。しかし、現実には多くの雇用を生み、地域が活性化され、いのちの安全・安心につながっている。ビルの中にテナントを借りる診療所も夜になれば無医村となる都会よりも、救急車のたらい回しなどない安房地域の方が安心・安全である。そして、いのちが守られ、いのちが輝く、豊かな安房地域を創るには何をしなければならないのか、私たち市民が自分のこととして参画することを期待する。いのちに投資することは地域を元気にすることであり、未来へ通じる行為であることを強く主張したい。

つい先日、職員の結婚式に呼ばれた。その席で「利他」という言葉を幸せいっぱいのおお二人に贈った。「利」を「他」のひとのために提供することは、医療介護に従事するプロフェッショナルとして大切な魂である。私の診察机の前壁にも「忘己利他」という文字を飾っている。地域医療においては有名な言葉で、「もうこりた」と呼ぶ。

映画の主人公である深澤村長は、まさに己を忘れ村民のために利他を提供した実践の人である。59歳という若い歳で亡くなり、感動的な映画のラストシーンである雪降るなか多くの村民の迎えを受ける車の中で、深澤村長は「もうこりた」と言っているのだろうか。

.

.

立春の候、貴職におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、過日は大変お忙しいところ、当協議会の視察研修を受け入れていただき、誠にありがとうございました。一同を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。

参加した会員も、安房文化遺産フォーラムの歴史遺産を活かした取り組みや、地域に対する効果を学び、さらには、館山市のコミュニティに関するお話も伺うことができ、有意義な視察研修であったと大変好評でありました。

当協議会といたしましても、今回の研修を通じて学んだことを、志木市でのコミュニティ活動やまちづくりのために活かしていきたいと思っておりますので、今後ともご教示、ご指導いただけますようお願い申し上げます。

安房文化遺産フォーラムの更なる発展を祈念申し上げますとともに、関係者の皆様方にもよろしくお伝えいただけますよう重ねてお願い申し上げ、お礼のご挨拶といたします。

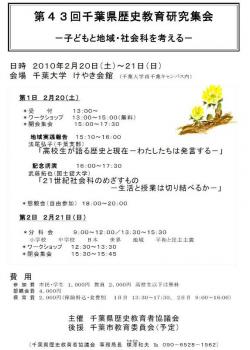

第43回千葉県歴史教育者協議会研究集会

〜子どもと地域・社会科を考える〜

【日時】2010年2月20日(土)〜21日(日)

【会場】千葉大学けやき会館

.

○地域実践報告=浅尾弘子(千葉支部)

「高校生が語る歴史と現在〜わたしたちは発言する」

○記念講演=武藤拓也(国士館大学)

「21世紀社会科のめざすもの〜生活と授業は切り結べるか」

.

【地域分科会】愛沢伸雄

「“平和・交流・共生”の地域づくりのために

〜いま求められる市民活動とは」

【平和分科会】池田恵美子

「環太平洋世界の半島から見る

“平和・交流・共生”のネットワーク」

【ワークショップ】

・東京情報大学制作の戦争遺跡紹介ビデオ上映と

平和学習の実践

.

(参加費)

・市民・学生1,000円/教員2,000円/高校生以下は無料

・懇親会費4,000円

.

※詳細は下段添付のPDFファイル参照

元気なまちづくり市民講座開催

館山・富崎地区を舞台に—

.

館山市のNPO法人安房文化遺産フォーラム(愛沢伸雄代表)は、13、14の両日富崎地区公民館で「元気なまちづくり市民講座」を開いた。地域住民ら、のべ約90人参加。生涯学習まちづくりブームの「仕掛け人」として知られる福留強・聖徳大学教授の講演を聞いたほか、グループ討議で今後のまちづくりに向けた具体的なアイデアを出し合った。

福留教授は東京都立川市の大山自治会や、鹿児島県志布志市の市民大学の活動など、各地の地域活性化の成功事例を紹介。少子高齢社会の中で、いくつになっても地域のために自らの力を発揮していく「創年」という考え方を提唱し、「実年齢の7掛けが自分の年齢と思って、創造的に生きていこう」と呼びかけた。

グループ討議では、「富崎地区の路地に愛称をつけてはどうか」という案にほぼ全員が賛同。同地区コミュニティ委員会から住民に呼びかけていくことになった。

同フォーラムの愛沢代表は「青木繁の没後100年にあたる来年に向けて、地元の人びとや全国の美術関係者とともに記念事業に取り組んでいきたい」と語った。

.

(房日新聞2010.2.19付)