青木繁《海の幸》フォーラムへのお誘い

青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会 会長 嶋田博信

.

今年は、画家・青木繁の没後100年にあたり、春から福岡の石橋美術館・京都国立近代美術館に続き、現在、東京のブリヂストン美術館で、大回顧展が開催されています。重要文化財の《海の幸》が、明治37年に房州布良村で描かれたことから、美術界において布良は聖地といわれているそうです。『芸術新潮』7月号で60頁にわたる特集やNHK「日曜美術館」をはじめ、多くのメディアで特番が報道される中、28歳で亡くなった青木繁の人生で最も充実した時期として、必ず布良が紹介されています。

青木が布良から親友に宛てた4枚の絵手紙を見ると、この地を絶賛し、あふれるほどの魚の種類が列挙され、その感動が伝わってきます。その当時の布良は、たいへん栄えた漁港として賑わっていましたが、今では水産業の衰退に伴い、深刻なほど少子高齢化が進んでしまいました。このことを憂慮した私たち富崎地区(布良・相浜)の役員は、地域の誇りを子どもたちに伝えることを目的として、平成20年に本会を発足しました。

《海の幸》誕生の家とは、青木が滞在した「小谷家住宅」のことで、館山市有形文化財に指定されていますが、今なお当主が暮らす個人住宅であり、維持修理の負担が困難な状態です。また、《海の幸》記念碑は没後50年に、当時の田村利男市長や嶋田繁市議らが発起人となって、一流画家の皆さんが募金を出し合って建てられたものです。

現在、女子美術大学の名誉理事長・大村智先生を代表として美術関係者の皆様が、「小谷家住宅」の保存を目ざしてNPO法人青木繁「海の幸」会を発足し、修理費の募金活動をすすめられています。先の東日本大震災でも屋根瓦が一部ずれたのですが、支援を受けて緊急修理をすることができました。将来、募金による本格修理が完了したときには、未来の子どもたちにのこす館山遺産、「青木繁《海の幸》記念館(仮称)」として一般公開してもよいと、小谷家当主は考えておられます。

私たちの一番の希望は、小さな漁村の元気を取り戻すことです。富崎地区は、元禄地震や関東大震災で津波被害を受けており、今回の震災も他人事ではありません。日本を代表する画家と芸術作品の力を借りて、集落の絆と支え合う地域力を強めたいと願っています。

このたび、館山市教育委員会の策定により、文化庁の「文化遺産を活かした観光振興と地域活性化事業」に選定され、本会では「青木繁没後100年記念事業」を実施することになりました。第一弾として、8月27日2時より南総文化ホール小ホールにて、「青木繁《海の幸》フォーラム」を開催します。

第一部の美術講演では「布良という聖地〜《海の幸》が生まれた地」と題して、ブリヂストン美術館の貝塚健学芸員と、NPO法人青木繁「海の幸」会の吉岡友次郎事務局長にお話いただきます。第二部の井戸端会議では、青木のひ孫にあたる石橋鉄也さんをお迎えし、地元から小谷福哲さん、山口栄彦さん、島田吉廣さん、鈴木聰明さん、池田恵美子さんらが、青木繁《海の幸》に対する思いをそれぞれ語られます。参加費は500円、前売券は南総文化ホール・宮沢書店・松田屋書店で販売しています。また、翌28日には、青木繁ゆかりの地をめぐるウォーキングも企画しています。多くの皆様にご参加いただれば幸いです。

問合せは、事務局0470-22-8271・090-6479-3498まで。

青木繁《海の幸》への想い

館山美術会 顧問 船田正廣

.

信州上田生まれの私は、人生の半分以上を安房の地で美術の教鞭をとってきた。私にとって大学の大先輩である青木繁が、東京美術学校(現東京芸術大学)を卒業した明治37年夏、布良という海岸で名画《海の幸》を描いたということは知っていたが、その漁村こそ私の住んでいる館山市内だということは随分長い間気づかなかった。近代西洋画として第一号の重要文化財となった《海の幸》は、私のみならず多くの美術家に影響を与えてきたといっても過言ではない。

素っ裸で隊列を組んで、大きなサメを担いで砂浜を行進するということは、実際に布良の漁師がしていたとは考えにくい。美術学校で、人体美学や美術解剖学を学んだばかりの青年青木繁が、布良の男らしい漁師と荒々しく担ぎゆかれる大魚を見て、人間の労働における身体美、裸で平等に躍動する人体の憧憬に感動したのではないだろうか。この衝撃的な体験と、学校での机上の学問を融合していったとも思われる。男たちの歩く先には大きな夢が満ちているし、目指す先は永遠にあるという確信に満ちた大ロマンを感ずる。

還暦を迎えて県立高校を退職し私立安房西高校の非常勤講師となったとき、私はあらためて《海の幸》とじっくり向き合う時間をもつことができた。私は彫刻家として、彼とはちがうが、彼と同等の衝撃的体験を共有することは出来ないだろうか…と。

そして感じたことは、青木繁は彫刻家以上に彫刻的な絵を描ける画家であるという結論だった。それなら、この絵から必ず彫刻が生まれると確信出来た。なるべく絵画《海の幸》に近い形で、原画と同寸大で彼の感動に迫ってみようと思い、粘土によるレリーフ(浮き彫り)に取りかかった。

1年、2年は制作に行き詰った。その度に、彼の描いた骨組みや筋肉表現に行きつけず頭が下がった。自分の才能も、もういくら頑張ってもこれ以上のものは出て来ないと感じた。3年目に入ったある日、彫塑のヘラを置いた。完成作品の撮影をし、写真の右下に写し込まれた2004.7.31の日付を見たとき、私は身震いがした。青木繁が布良に滞在し《海の幸》を描いた1904年夏から、ちょうど百年目の夏だったのである。私の『刻画・海の幸』はこうして誕生した。その後、この感動に共感してくださった安房西高校の理事長によりブロンズ鋳造され、同校に展示していただいている。

先ごろ布良崎神社神輿世話人である島田吉廣氏は、《海の幸》の構図は神輿の御浜下りから着想したものではないかと自説を披露された。小谷家に隣接している布良崎神社の祭礼は、当時8月1日に行なわれていたという。だったら、7月中旬から布良に滞在していた青木が、漁師たちの神輿が海に入り、また海から上がってくる様子に衝撃を受けたと考えてもおかしくない。さらに10日後には相浜で、安房神社神輿の御浜下りと続く。神話世界を具現化したいと願っていた青木繁にとって、恰好の素材であったに違いない。

8月27日に南総文化ホールで開かれる「青木繁《海の幸》フォーラム」が楽しみである。多くの館山市民、安房の市民にご来場いただき、一緒にこの感動を共有したいと願っている。

【講師】関 和美さん

【テーマ】わたしの仕事〜亀田総合病院の図書館司書

【茶菓子代】200円

(予告)

NHK教育:日曜美術館

「文人たちが愛した画家・青木繁」

出演=石橋美術館・森山秀子学芸課長

.

再放送日=8月28日(日)20:00〜21:00

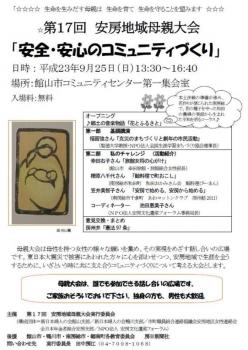

■日時=平成23(2011)年9月25日(日)13:30〜16:30

■会場=館山市コミュニティセンター第一集会室

■入場料=無料

.

【オープニング】

・郷土の音楽物語『花とふるさと』

【第一部】基調講演

・福留強さん「克災のまちづくりと創年の市民活動」

【第二部】私のチャレンジ(活動紹介)

・幸田右子さん「旅館女将の心がけ」

・櫟原八千代さん「鯨料理で町おこし」

・笠井美智子さん「安房で始める、安房から始める」

・コーディネーター:池田恵美子さん

【まとめ】

・意見交換

・房州弁「憲法97条」

.

*主催=第17回安房地域母親大会実行委員会

(構成団体=新日本婦人の会館山支部/新日本婦人の会鴨川支部

/市町職員組合連絡協議会安房地区女性連絡会 /全日本年金者組合安房支部

/NPO法人安房文化遺産フォーラム)

*後援=館山市・鴨川市・南房総市・鋸南町各教育委員会 房日新聞社

映画会は会員の方以外でも、どなたでも関心のあるに来ていただきたいと思います。

どうぞ皆さんお誘い合わせの上お越し下さい。

.

■映画(DVD)タイトル

.

■主催=安房医療介護福祉連携・東日本大震災支援の会(AWA311-MCW)

.

■場所=中嶋山住吉寺(南房総市千倉町南朝夷1353)

※ 車の方は、住吉寺の駐車場及び朝夷小学校の駐車場を利用してください。

.

■参加費=無料

※これまで、当会の被災地での活動に多大な協力をくださっている

全国訪問ボランティアナースの会「キャンナス」の支援目的でカンパをいただければ幸いです。

.

■スケジュール=8月9日(火)

.

・10:00〜10:45「病気は回復過程である/ナイチンゲール看護覚え書きより」

・11:00〜11:45 「原発切抜帖」

.

・14:00〜14:45「病気は回復過程である/ナイチンゲール看護覚え書きより」

・15:00〜15:45「原発切抜帖」

.

・16:45〜17:30「病気は回復過程である/ナイチンゲール看護覚え書きより」

・17:45〜18:30「原発切抜帖」

.

・21:30〜22:15「病気は回復過程である/ナイチンゲール看護覚え書きより」

・22:30〜23:15「原発切抜帖」

[ .. 全文表示へ ]