■ 2009年12月15日(火) 01:58〜02:28

TBS 『ドキュメント・ナウ』

「胸込み上げる関東の戦跡」

悲惨な体験をした人たちも年々少なくなっている。

だが、かつての基地や要塞の跡は、

意外にも、今でも生々しく残っている。

戦時中はどんな役割を果たしていたのだろうか。

そして、そこに関わった人たちは

今、どんな思いで見つめているのだろうか。

生き残った人びとの証言をもとに取材を始めてみた。

東京湾の入口に位置する千葉県館山市は、

戦時中、「東京湾要塞」の一角として、国防の重要拠点だった。

戦後から60年以上がたった今でも、その痕跡が残っている。

これは、1927年に竣工した洲崎第二砲台の跡である。

戦後爆破されたというが、円形の砲台の一部が残っている。

砲台から30mほど登ると、トンネルがあった。

これは弾薬などを貯蔵するための格納庫だったのだ。

トンネルの中には、2ヶ所に部屋のようなスペースが残っていた。

弾薬庫は、さらに砲台の下、今は民家の建っている山の中腹にもあった。

「砲台のね、弾薬庫という話だったんですよ。」

この家に住む佐野さんに、弾薬庫の中を見せてもらった。

もともとは土に埋もれていたのだが、

家を増築するために掘り返してみたところ、

この大きな弾薬庫が姿を現したのだという。

厚さ30cmはあろうかという頑丈な壁は、鉄筋コンクリート造り。

「対米英戦を考えて、こんなのを作っただっぺよ」

長い戦争の幕開けとなったのは、1931年に起きた満州事変だった。

関東軍はわずか5ヶ月で、満州全土を占領したという。

この衝突を境にして、日中戦争、太平洋戦争へと、

戦争はますます激化していくのである。

太平洋戦争が始まる半年前に、1941年6月、

館山には、陸上戦闘の実地訓練を主な目的とした館山海軍砲術学校が開校した。

そこでは、「鬼の館砲」と呼ばれるほどの厳しい訓練がおこなわれていた。

今も残っているこの巨大なプールの跡は、

落下傘部隊の研究や訓練に使われていたという。

開戦の迫った1941年9月、

海軍は初の落下傘部隊を編成するため、全国から1,500人の精鋭を集めた。

その1,500人に選ばれ、かつて落下傘部隊として

ティモール島クーバンへの奇襲作戦に参加した秋山巌さんに話を聞いてみた。

「我々がいた落下傘部隊っていうのは、

いってみれば、殺人集団ですよ。

.割箸1本で人を殺すことまで教えましたから。

.簡単に死にますよ、人間。」

砲術学校では、機関銃や小型戦車などの操縦を学んだ。

そして、館山海軍航空隊で落下傘の基礎訓練を受けた後、

高度300mからの命がけの特訓に臨んだのである。

「そりゃ、怖いですよ。一番初めに降りるときは、

.へんな話、やっぱり、ちびっちゃいますよ。

.中には未練がましく、怖くて飛行機にしがみついて

.離さないわけですよ。でもむだですよ。ケツ蹴飛ばされて。

.あとから呼ばれて、さんざんバット食いますよ。

〝貴様、それでも軍人か〟ってね。」

訓練中には、落下傘が開かずに、

そのまま地上に落下してしまった隊員もいたという。

「開かないで、サーッと、落ちて行くんですわ。

.サーっと。そりゃ、即死ですわ。

.全然開かないで落ちて行くんですから。

.何回か、2回、見ましたよ。

.明日は俺か、なんていう、いやな予感がしますよ。」

およそ3ヶ月の訓練の後、ク—パンやサイパンなどへ出撃した。

1,500人の落下傘部隊のうち、生き残ったのは200人ほどだったという。

「こりゃ、勝てんと思ったよ。絶対勝てん。

.こんだけ船が沈められて、飛行機がなくなる。

.それで大本営はウソばっかり言う。

.だから、いい加減ポンポン打っておいて、逃げろ、と言ったんだよ。

.1機や2機落としたところで、戦局に影響しねえわい。」

1942年6月、ミッドウェイ島の攻略を目ざす日本軍をアメリカ軍が迎え撃った。

日本軍は、主力空母4隻を失い、大敗した。

この海戦を境にして、日米の攻防は逆転、戦況は悪化していくこととなる。

ミッドウェイ海戦の大敗から3ヶ月後の1942年9月、

海軍特別年少兵の第1期生が全国から集められた。

まだ、14、5歳の少年たちが戦争にかり出されたのだ。

館山市内で電気店を営む庄司兼次郎 (しょうじかねじろう)さんは、

その第1期生のひとりだった。

15歳で横須賀にある海兵団に入団し、新兵教育を受け、

その後、海軍コウキ学校で戦闘機の理論や

陸上戦闘の演習などをたたき込まれた。

追いかける班と逃げる班に分かれて全速力で走らされる追撃戦の特訓は、

地獄のような苦しみだったという。

「毎晩のように、バットの精神棒で殴られてました。

.船に乗せて行って、放り投げて、陸まで。

.中には溺れかけるのもいるんで、船がいて助けたり。

.それも、よくよくでないとね。」

庄司さんは、1944年6月、17歳のときフィリピンのダバオへ派兵された。

「餓死だとか栄養失調ですね、マラリア、デング熱、というような病気ですよね。

.実際の戦闘で亡くなった人より、そういう人のほうが多い。

.とにかく、戦争がない、ということが一番、でしょうね。

.戦争というのは、二度とやっちゃいけないと思う。」

アメリカ軍の空襲がはげしくなってきた1944年、都市部では学童疎開が始まっていた。

そして、本土決戦に備えて、女たちにも竹槍の訓練が始まったのである。

館山でも決戦に備えて、数多くの地下壕が掘られていた。

かつてあった館山海軍航空隊の基地のすぐ南側にある、

通称「赤山」には、総延長およそ2kmにおよぶ地下壕が今でも残っている。

資料がほとんど残っていないため、何に使われていたのか確かなことは分かっていない。

しかし数少ない地元の人たちの証言によると、1930年代の半ばから1940年代にかけてつくられ、

病院や発電所、兵器の貯蔵庫、さらには戦闘指揮所としての役割を果たしていたといわれている。

当時はどんな様子だったのだろう。地元の人に聞いてみた。

[ .. 全文表示へ ]

印刷は最下段の

添付ファイルから

↓↓↓↓

・画家青木繁ゆかりの小谷家、館山市の有形文化財に指定

・青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

・Blog布良相浜の漁村日記

・あわがいどマップ②黒潮に生きるまち富崎

・知恵袋講座(荒屋敷孝・川崎一)

・軽トラ市in南房パラダイス

・稲川素子&佳奈子 講演とピアノコンサート

・戦争体験者の証言を聞く会(青木うめ・黒須禮子・佐野ふさ子)

・秋山巌 講演会&個展

・ウミホタル合唱団安房♪

・映画鑑賞会「サウンドオブミュージック」

・ガイド勉強会(岩井袋フィールドワーク)

・ツアーガイドのスケジュール

■詳細は、下段のPDFファイルからご参照ください。

放映日時:2009年12月15日AM1:58〜2:28

テレビ局:TBS(6ch)

番組:ドキュメントナウ

内容:館山の戦争遺跡と元兵士の証言

(房日新聞2009.12.1付)

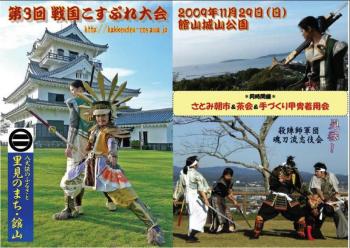

■手づくり甲冑の立ち回りに大きな拍手

.

NPO法人安房文化遺産フォーラムが主催する「戦国こすぷれ大会」が29日、館山市の城山公園で行われた。武将や姫君、戦国アニメのキャラクターなどに扮した「戦国コスプレイヤー」約20人が首都圏や関西圏から集合。地元館山の「手作り甲冑隊」も合流し、同じ場所で開かれた「里見市民まつり」(産業まつり)に花を添えた。

[ .. 全文表示へ ]