「海の幸」絵画に感動 館山

富崎小児童 東京の「青木繁展」を鑑賞

.

館山市の市立富崎小学校(川名裕子校長・児童数10人)の子どもたちがこのほど。東京ブリヂストン美術館で開かれた「没後100年・青木繁展」を鑑賞した。地元ゆかりの画家にある青木繁の代表作「海の幸」などを鑑賞した。

日本でも有数の画家として知られる青木繁。富崎には縁が深く、同地区の民家に滞在しながら、布良の漁師を描いたといわれる「海の幸」は代表作となっており、記念碑も建っている。

同行では青木繁について、安房節伝承、アジの開きづくりとともに「3つの『あ』」をキャッチフレーズに、地元のよさ、伝統を活用した総合的な時間「やってんべぇ富崎」のなかで、地域と交流しながら学習。

没後100年にあたる今年は「青木繁プロジェクト」と名付け、学習支援サポーターや地域住民らの協力のもと、フィールドワークで足跡をたどったり作品を通しながら、郷土のよさを学んでいる。

美術館での作品鑑賞はこの一環。児童の活動を知った県内在住者が「子どもたちのために」と、チケットを贈ってくれたことで実現した。

会場では、「海の幸」をはじめ油彩や水彩など約200点の作品を鑑賞。同校玄関には平成17年度の在校生が制作した「海の幸」のレプリカが飾られているが、子どもたちは「本物をみることができてとっても嬉しい」「いろんな絵を描いていたんだね」と、感激していた。

川名校長は「多くの人の協力で、非常によい学習が出来た。これかたも子どもたちのサポートをしていただければ」と感謝していた。

(房日新聞2011.9.14付)

被災地支援続ける亀田の小野沢医師 千倉で講演

.

「震災対応、自治体間で差」

大地震への備えを提言

東日本大震災の被災地、宮城県石巻市で医療支援活動を続けている亀田総合病院の小野沢滋・地域医療支援部長が10日、南房総市・千倉公民館で「被災地からの報告〜行政、市民が備えるべきこと」と題して講演した。

小野沢氏は、役所特有の〝前例踏襲主義〟や〝縦割り意識〟の程度の度合いにより、被災自治体間で復旧、復興の取り組みにかなりの差が出ていると指摘。大災害発生時の行政対応のあり方について「意思決定の速さと柔軟さが勝負になる」と提言した。

小野沢氏は千葉県の派遣医師として、3月末に宮城県入り。石巻市、南三陸町、気仙沼市などの医療状況の調査を行った後、在宅患者の対応が遅れていた石巻市で活動を続けている。

講演では、避難所の運営や被災者への食事の提供状況、全国から寄せられる支援物資の取り扱いなどについて、市当局が杓子定規な〝平時の対応〟に固執することで事態がなかなか改善していかない数々のエピソードを紹介。

市町レベルの自治体が備えておくべき点として▽災害救助法に精通する▽ボランティアを有効活用する仕組みをつくる▽権限委譲も含め、災害発生時の意思決定の仕組みの検討▽避難所運営のマニュアル作成▽物流を円滑にする仕組みづくり——を挙げた。

一般市民向けには、長期間にわたって通信、物流がとだえる場合を考えて「家族の集合場所を決めておくこと」「(持病のある人は)最低2週間分の薬の予備を持つこと」などの点をアドバイスした。

また、医療福祉関係者の課題は、大地震と津波被害後に「残った要介護者を7日以内に施設・域外に」収容・搬出することだと指摘。いざという時の態勢を整えておく重要性を強調した。

小野沢氏は、現地で聞いた被災体験で特徴的なものとして「津波から逃げ延びた多くの人が『途中で物を取りに家に帰った人は皆死んでいる』と話す。一度決めたら、迷わずに逃げることが大切だ」とも語った。

講演は、市内の市民グループ「房州舫(もやい)」が開催。10月1日にも「元禄地震と津波」をテーマに青木嘉男・前南房総市教育長の講演を企画している。千倉公民館で午後2時から4時まで。問い合わせは同グループ事務局(0470—44—1780)へ。

.

(房日新聞2011.9.13付)

第6回「里見の郷」歴史フォーラム

-里見氏発祥の地は高崎市-

里見氏ゆかりの三都物語〜高崎市・館山市・倉吉市

.

日時=2011年9月24日(土)12:00〜16:00

会場=高崎市榛名文化会館エコール(小ホール)

資料代=300円

.

◎オープニングコンサート

◎第一部「館山市・倉吉市の顕彰活動」

・愛沢伸雄氏(NPO法人安房文化遺産フォーラム代表)

・福田耕昇氏(関金子供歌舞伎総監督・関金公民館長)

・金元和好氏・米田昭代氏(関金子供歌舞伎演技指導)

◎第二部「里見氏研究の最新動向」

・滝川恒昭氏(千葉県立船橋高校教諭)

・須藤聡氏(群馬県立文書館指導主事)

・里見繁美氏(大東文化大学教授)

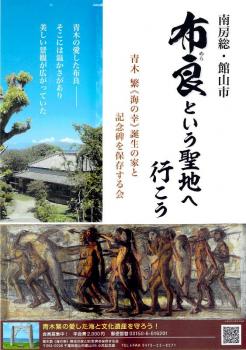

青木繁「海の幸」モチーフは安房神社と布良崎神社の神輿説

館山 フォーラムで2日が力説

(房日2011.9.3付)

.

近代洋画家のひとり、青木繁の没後100年を記念した「青木繁《海の幸》フォーラムが、このほど館山市の南総文化ホールで開かれ、市民らが講演や、討論に聞き入った。

有志でつくる青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会が主催した。

講演では、ブリヂストン美術館学芸員の貝塚健氏が、「布良という聖地〜《海の幸》が生まれた場所」と題し、作品の構図や、なぜ布良に行ったのかなどを解説。さらに青木は「海の幸」「山の幸」を制作するつもりだったこと、絵はデッサンして東京で仕上げられたことなどを語った。

海の幸のモチーフについては、青木が安房神社の古事来歴に人間の根源的な生命観を感じていたこと、明治37年夏に布良に滞在していた青木が、安房神社の例祭を見逃すはずがないこと、神輿の担ぎ手がつくる2列縦隊は、青木の脳裏に強烈に焼きついたであろうことなどから、安房神社神輿説を唱えた。

貝塚氏のあとに登壇したNPO法人青木繁「海の幸」会の吉岡友次郎氏が、青木が滞在した布良の小谷家を、当時の姿に復元し保存していくことの重要性を語り、保存運動への参加を呼びかけた。

このあとの井戸端会議では、布良崎神社神輿世話人の島田吉廣氏が、海の幸のモチーフについて、下絵の状況などから布良崎神社神輿説を力説するなど熱の入った討論が行われた。

■ NHK-BS歴史館で紹介された

映像でみる「アメリカ占領軍による館山の直接軍政」

.

日時=平成23年9月3日(土)10:00〜12:00

会場=館山地区公民館

主催=NPO法人安房文化遺産フォーラム

参加費=無料

.

1945年9月2日に戦艦ミズーリ号上で降伏文書調印式があり、その日の午後4時、終戦連絡事務所に対して、翌3日午前6時から「三布告」(①英語を公用語②米軍B円軍票を日本法貨③違反者を軍事裁判で処罰)による直接軍政を告示した。驚いた岡崎勝男終戦中央連絡事務所長官がこの日の未明に命がけの交渉をおこない正午に延期させると、朝8時からは重光葵外相がマッカーサーに直談判して正午実施の「三布告」を中止させたのであった。だが、「空白の6時間」、館山には占領軍3500名が上陸し、本土で唯一「直接軍政」が敷かれたのである。歴史から消えていたこの事実が、旧制安房中学(現安房高校)の教務日誌のなかに記載されていた。この直接軍政が「4日間」で解除となった直後には、館山病院で英語教室が始まり、市内には外国人向けのスーベニアショップ(お土産店)が開かれたという。

[ .. 全文表示へ ]

.

*漁村の料理教室「おらがごっつお(我が家のご馳走)」

日時:平成23年9月11日(日)10:00〜13:00

会場:館山市富崎地区公民館調理室

参加費:200円 定員:20名

メニュー:

・テングサから作るトコロテンとアンミツ

・イソッピ味噌汁

・ワカメのみち煮

持物:おにぎり、飲物、エプロン、三角布、ふきん

主催:青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会

申込:0470-22-8271

.

*青木繁《海の幸》ウォーキング

日時:平成23年9月11日(日)14:00〜16:00

集合:安房自然村(JRバス停留所)

参加費:500円(ガイドマップ・保険料込)

コース:

・安房自然村〜《海の幸》記念碑〜阿由戸の浜

〜小谷家住宅(館山市指定文化財・青木繁が逗留した家)〜布良崎神社

.

*描いてみんべぇ《海の幸》模写絵画教室

日時:平成23年11月13日(日)10:00〜15:30

会場:館山市富崎公民館

参加費:無料 持物:画材、弁当、飲物

指導:船田正廣(館山美術会顧問)

対象:ジュニアもシニアも大歓迎!

.

*青木繁《海の幸》スケッチ&ガイドツアー

日時:平成23年10月22日(土)〜23日(日)

※地元の日帰りは22日のみ受け付けます。

参加費:12,000円 (1泊2食・ゆかりの地めぐりガイド付き)

房州舫 2011企画 vol.3

災害対策講演会 〜被災地から学ぶこと

.

未曾有の大震災が起きた今だからこそ、

当地域で備えるべきことを一緒に考えてみませんか。

是非ご参加ください。

.

・日 時= 2011年9月10日(土)午後2時〜午後4時

・場 所= 南房総市千倉公民館

・内 容

①講演:被災地での活動

〜津波被害に対して、行政・市民が備えるべきこと〜

講師:亀田綜合病院 地域医療支援部 部長 小野沢滋氏

②意見交換

[ .. 全文表示へ ]

2011年8月27日(土)千葉県南総文化ホールで

青木繁《海の幸》フォーラムが開かれました。

来場者は300名。

詳細は、館山生涯学習ブログ「たてやま発見伝」をご照覧ください。