(房日新聞2010.5.2付)

医療・まちづくりシンポ

〜パネル討論発言要旨(上)

.

館山市の南総文化ホールで4月28日行なわれたシンポジウム「癒しの海辺のまちづくり」での、パネル討論参加者の発言要旨は次のとおり。

.

.

■松永平太氏(松永医院院長・安房医師会理事)

〜看護大学に住民の支援を

.

「いのちの山河」はとてもいい映画だった。加藤先生(注・シンポジウムで基調講演をした旧沢内村の加藤邦夫医師)が50年前にやられていたころが良く理解できた。安房地域も、住民検診が発達した地域と言われている。それは先人のドクターたちが沢内村に行って学んで、持ち帰ったと聞いている。

安房地域では亀田(メディカルグループ)さんがあることで、日本一安心、安全な地域だと思っている。東京では診療所がいっぱいあるが、9時から5時まで。夜は無医村。新聞に載るような救急のたらい回しは安房地域にはない。亀田さんが必ず診てくれるからだ。

問題はやはり看護師不足。安房医師会としても行政に対し、看護師になりたい人に奨学金をだしてくれと要望している。亀田さんも看護学校をつくろうとしているが、膨大なお金が必要。亀田信介さんや省吾さんは「ヒラメ」のような人。いつも上だけ、理想だけを見て、経営が厳しくても「人が大事だ、教育が大事だ」とお金をつぎ込んできた。それで全国からお医者さんが集まる優秀な病院になった。

だが看護大学は壁にぶつかっていると思う。住民が寄付をして、看護師養成に力を尽くしてほしい。安全と安心のある地域で、この50年後、100年後をどうしていくのか、住民とともに考えたい。

いい地域医療をやろうというのは、まちづくりや文化づくり、風土づくりにつながる。よそ者である「風の人」、地元の「土の人」がつながって風土がつくられる。そういう社会をみなさんとつくっていきたい。

■愛沢伸雄氏(安房の地域医療を考える市民の会呼びかけ人)

〜先人のような知恵出そう

.

館山に来て30年になる。20年前に「かにた婦人の村」と深津文雄牧師に出会ったことがきっかけで、文化財保存運動を進めてきた。医療も文化遺産で、大変な人々の知恵や力が投入されてきたことを知らなければいけないと思う。

加藤先生の話を聞いて意を強くしたのは「課題を明確にして、今の問題は何かをきちっとつかまえる」と言われたこと。沢内村が抱える問題は全国どこにもあったが、なぜ沢内村が成功したかというと「対話、話し合い」があった。村長が人の意見に耳を傾けた。

この地域で、ちょっと残念なのは「どうにかなっぺよ」という感じ。この程度でいいやと。問題にかかわると、変人扱いされかねない。

ただ、この「どうにかなっぺよ」も、食べられる地域をどうにかつくってきたことの裏返しなのかもしれない。地震や災害が多い地域だが、そんな中でどうやって食べられるシステムを先人たちがつくってきたか、個人的にも興味がある。

地域医療の問題点是正にはお金もかかるし困難も大きいが、この地域には解決する力があると思う。それが全国のモデル的なものになればいい。

この地域は公立病院がなくてもやってきたし、みんなでお金を出し合って病院を作ってきた地域でもある。学校もそうだ。地域の持っている特性を分析し、どうやったら先人のような知恵を出せるかを考えたい。

もう一つ。この地域は人々が力を合わせて30年以上コミュニティという組織を運営している。他にはない優れた組織形態だと思う。綜合検診の推進にもかかわっている。今こそ安房の人が大同団結し、医師と住民が力を合わせて困難を乗り越えていきたい。

.

(つづく)

海へと響け、相浜の太鼓

小中生への稽古が復活

神社の例祭でお披露目

.

館山市の相浜地区で、しばらく途絶えていた祭り囃しの小中学生への伝承が、この春6ねんぶりに復活した。

相浜神社境内の二斗田集会所で、今月6日から週2、3回のペースで稽古を続け、27日の例祭で成果をお披露目した。当日は、富崎一体で行なわれた「エコウォーク」(たてやまエコツーリズム協議会主催)の参加者約40人も勇壮なお囃しを鑑賞。大きな拍手を送っていた。

高齢化が進む同地区では、子どもの数が少なくなるなどさまざまな理由から、祭り囃しの稽古が中断。この状態が続くことを心配していた30代中心の「囃子方」有志が「伝統ある地元の文化が途絶えてしまう」と、区長や神社の氏子らに復活を強く要請し、地区の父母らに働きかけたところ、小中学生18人が「お囃しを習いたい」と集まった。

稽古は夜間。家族の都合がつかない日は囃子方のメンバーが子どもらを送り迎えするなど、全面的なサポート態勢も構築。「ばかばやし」「すが」「おかざい」「しょうぜん」「やぐるま」の5つのお囃しの習得に取り組んだ。

住民によると、相浜の「ばかばやし」は房州の他の地区にはないもので、テンポが非常に速いのが特徴という。

相浜の磯部勲区長は「子どもたちが生き生きとやってくれてうれしい。独特のお囃しだと思っており、これを絶やさず後世に残すのは重要だ」と話している。

(房日新聞2010.3.30付)

NPO法人青木繁「海の幸」会が設立総会 美術界の著名人ら

小谷家住宅の復元・保存へ

募金目標は2年で2200万円

.

明治期の洋画家・青木繁が代表作「海の幸」を制作した小谷家住宅=館山市布良=の復元、保存を目指すNPO法人・青木繁『海の幸』会の設立総会、第1回理事会が27日午後、東京・上野の東京文化会館で行われた。東京都や神奈川県在住の画家、美術評論家ら約40人が出席。2年間で2200万円の寄金を確保するなど、当面の活動目標を決めた。

同会は、日本美術界に大きな影響力を持つ著名人が多数参加。理事長に大村智氏(女子美術大学理事長)、副理事長に酒井忠康氏(世田谷美術館館長)、村田慶之輔氏(川崎市岡本太郎美術館館長)など、そうそうたるメンバーが役員に名を連ねている。吉岡友次郎事務局長は「目標額の寄金獲得は必ず達成する」としており、小谷家住宅の保存運動は今後大きく前進する見通しが出てきた。

設立総会では、1月12日に同会のNPO法人登記が完了したことを吉岡事務局長が報告。①小谷家修復・保存工事に3000万円、小谷さんが住む新たな住宅工事に1600万円の費用がかかること②地元・館山で保存運動を進める「青木繁《海の幸》誕生の家と記念碑を保存する会」と連携して活動し、今後は小谷家と3者で覚書を交わす方針であること——などを説明した。

また、2011年が青木繁の没後100年にあたることから▽全国・美術メディアを通じての青木繁の注目度アップ▽主要な美術館での青木繁の企画展開催——などの可能性を探ることで一致した。

館山からは小谷家当主の小谷栄さん、「保存する会」の島田博信会長、天野努副会長らが来賓として出席。

島田会長は「私たち地元保存会も大変勇気づけられる。今後は連携を密にし、故青木繁画伯の功績を末代まで伝え、併せて地域発展のためにも寄与する努力をしていく」とあいさつした。

また、金丸謙一・館山市長のメッセージも読み上げられた。

大村理事長は本紙の取材に対し「館山の方々が青木繁との縁を誇りに思われて、いかに活用していくか。地元の人がその気になってこそ、この運動の意味がある。経済も大事だが、次世代の子どもらのために文化を育てないと。そういう気持ちで応援していく」と語った。

『海の幸』会は、学生らとともに館山・布良にスケッチ旅行を続けていた吉武研司・女子美術大教授、青木繁と同郷の福岡県久留米市出身の画家・吉岡事務局長の2人が結成に尽力。地元・館山に「保存する会」が設立されたことを受け、日本の洋画壇の各方面に修復・保存運動推進を働きかけた。

【写真説明】設立総会で地元・館山の保存運動を説明する天野努氏=東京文化会館

(日本経済新聞2010.3.14付)

「海の幸」会のこと

入江観

.

山国育ちの私は、今、四十年を超えて海辺の街で暮らしていることを幸せに思っている。

朝寝坊の私は同行しないが、妻は早朝の海岸歩きを習慣にしている。時折、地曳網に出合うことがあり、鯵や時には平目などを分けてもらってくることがある。「魚が減った」という漁師の嘆きも聞こえてはくるが、そんな時、海の恵みと直につながっているという実感はある。

今日の話は、そのことではない。青木繁の描いた「海の幸」についてである。

この作品は、近代日本の洋画としては最も早い時期に国の重要文化財に指定され、美術の教科書にも載っており、現在は作者の郷里でもある久留米市の石橋美術館にあるが、長年にわたって東京・京橋のブリヂストン美術館に陳列されていたので多くの日本人の眼に触れ、記憶に残っているはずである。

[ .. 全文表示へ ]

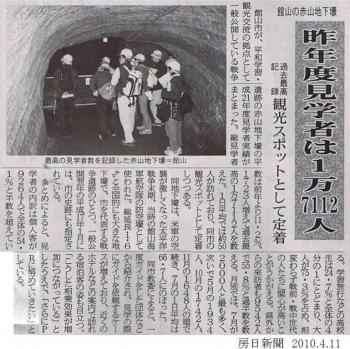

(房日新聞2010.4.11付)

赤山地下壕、昨年度見学者は1万7,112人

過去最高記録、観光スポットとして定着

.

館山市が、平和学習・観光交流の拠点として一般公開している戦争遺跡の赤山地下壕の平成21年度見学者実績がまとまった。総見学者数は前年より11.2%、1,723人増えて過去最高の1万7,112人を数えた。1日平均では約50人が訪れており、同市の観光スポットとして定着しつつある。

同地下壕は、米軍の空襲がはげしくなった太平洋末期、当時の館山海軍航空隊の防空壕として使われた。総延長1.6キロと全国的にも大きな地下壕で、市を代表する戦争遺跡のひとつ。一般公開翌年の平成17年1月には、市の史跡にも指定されている。

まとめによると、見学者の内訳は個人客が9,264人で全体の54.1%と半数を超えている。学習旅行などの高校生は24.7%と全体の4分の1にとどまり、大人が75.3%を占め、相変わらず戦前・戦中世代の人たちに関心が高いことがうかがえる。県外からの来訪者も9,542人で55.8%と過半数を数える。月別では、7月が2,000人と最も多く、次いで5月の1,934人、10月の1,742人、11月の1,648人の順で続き、7月の1日平均は66.7人にのぼった。

同市教委によると、一度ガイドをした団体などから紹介され、見学の際にガイドを依頼するケースが増えており、近くのホテルなどの案内で訪れる宿泊者の姿も目立つ。「こうした相乗効果が増加につながっている」としたうえで、「さらにPRに努めていきたい」としている。

(房日新聞2010.7.8付)

日中韓の中高生ら8月に歴史キャンプ

.

日中韓3か国の中・高校生らが過去の歴史と向き合い、これからの平和と交流を考える「日中韓青少年歴史体験キャンプ」が、8月に館山市と南房総市を舞台に開かれることになった。キャンプを主催する同実行委員会とNPO法人安房文化遺産フォーラムでは、参加者を募っている。

キャンプは8月4日から9日まで、南房総市富浦町の大房岬少年自然の家を宿舎に行なわれ、中国、韓国からは50人ずつが参加する予定。

計画では、安房の戦跡学習や、安房地域における中国、韓国との交流や歴史を巡るフィールドワーク、東アジアの歴史に関する講演、3か国代表による討論などのほか、スポーツ大会、キャンプファイアーを行なう。

募集しているのは、中学生・高校生合わせて40人、大学生10人で定員になり次第締め切る。費用は3万3000円。

希望者は所定の申込用紙に必要事項を記入し、ファクスで送る。送り先は安房文化遺産フォーラムへ。締切は20日。

.

⇒開催概要はコチラ。

2010年8月4〜9日に、第9回日中韓青少年キャンプin安房が開かれ、

三国から160名の若者が集い、フィールドワークと熱い討論を交わしました。

⇒参照:Blog安房国再発見http://ameblo.jp/awabunka1/theme-10025918716.html

.

このたび、韓国ハンギョレ新聞に紹介されました。

=⇒翻訳は黄色の吹き出しにカーソルを合わせてください。

[ .. 全文表示へ ]

安房地域の医療のあり方について、関係機関のトップが話し合う「安房地域保健医療協議会」が18日、安房合同庁舎を会場にあった。看護師不足が進む中、亀田クリニック院長が看護大学の設立構想、安房保健所長が看護師確保対策などについて語った。

[ .. 全文表示へ ]

高齢者、乳児の医療費を無料化した村長描いた

映画「いのちの山河」上映へ

.

.

館山市を中心とした市民グループ「安房の地域医療を考える会」(愛沢伸雄代表)は、全国で初めて老人・乳児の医療費無料化を決断した岩手県(旧)沢内村の深澤晟雄村長の半生を描いた映画「いのちの山河・日本の青空Ⅱ」の上映会を、3月6日に南総文化ホール大ホールで行うことを決めた。

[ .. 全文表示へ ]