館山市(千葉)は船中、軍事要塞化された

有事法制の危険、戦跡が告発

花作りは禁止、無数の地下壕

---------------------------------------------------------------------

千葉県房総半島の先端に位置する館山市は戦争中、「帝都防衛」の最重要拠点として軍事要さい化された地域です。その戦跡の発掘や保存、ガイドをライフワークとして取り組む高校教師の愛沢伸雄さん(50)=安房歴史教育者協議会世話人=は、「これらの戦跡は、有事法制の危険性を告発しています」と訪れる人たちに語っています。

---------------------------------------------------------------------

調査・保存にとりくむ教師・愛沢伸雄さん語る

海と花畑で知られる館山市。一方で、市内には館山海軍航空基地や砲術学校の各施設、砲台、水中・水上特攻基地、本土決戦に備えた地下ごうなど、無数の戦跡が残されています。

十年前から戦跡の調査や保存活動を生徒たちといっしょにすすめてきた愛沢さんは「最近、戦跡をめぐるツアーの希望も殺到しているんです」と笑います。三月十九日には、婦人民主クラブ(再建)東京協議会の女性約四十人が訪れました。

一行が訪れたのは、館山海軍航空基地跡に隣接する「赤山」地下航空要さい跡と、戦争末期に掘られた「一二八高地抵抗拠点地下ごう」。岩山に無数のトンネルを張り巡らせた赤山地下要さいは、司令部、武器庫などに使用されたといいます。

「館山海軍航空基地は中国爆撃を担った侵略の中心。地下ごうは本土決戦の拠点で、天皇や大本営を松代(長野県)に移すまでの“捨て石”だった場所です。降伏が数週間遅かったら、沖縄と同じ悲劇が起こったかもしれません」と、地下ごうのなかで解説する愛沢さん。参加者からも「身近な千葉に、こんなに大きな地下ごうがあるとは…」とため息がもれます。

こうした戦跡の実態が長い間埋もれてきたのには理由があります。要さい周辺は、憲兵や特高警察のきびしい監視下におかれました。また、住民が住民を監視する体制も築かれ、ものをいえない土地にしてしまったのです。「戦争の準備とはそういうものです。国民の目と口をふさぎ、総動員していく有事法制とまったく同じです」と愛沢さんは語ります。

戦争の犠牲は特産の花にもおよびました。全国でも有名な房総の花畑も、三八年の「国家総動員法」を受けて栽培が禁止されました。植えれば「非国民」。「取り締まりはきびしく、青年団が納屋を調べて歩いたそうです。しかし、抵抗する農民がひそかに山奥で栽培し、命がけで苗や種を現在に伝えたのです」

愛沢さんはいいました。「戦前の過ちを二度と繰り返してはいけません。有事法制を阻止するためには『知ること』が大切です。戦争のとき自分たちの地域がどうだったのか学ぶことで、地に足がついたたたかいができると思うのです」

参加した婦人民主クラブ(再建)の伊藤正子さん(86)は「私も夫を戦争で失うなど大変な思いをしてきた一人として、有事法制は絶対許せないという思いを強くしました。今日聞いた話を、ぜひ周囲の人に伝えたい」と語っていました。

(写真)館山海軍航空基地「赤山」地下要さい跡で婦人民主クラブ(再建)の人たちに説明する愛沢伸雄さん(中央)=19日、千葉県館山市

(千葉県)内陸部の安房郡三芳村には特攻兵器「桜花」の基地があった。「桜花」といえば、大型攻撃機の腹に抱きかかえられ、目標近くで切り放される人間爆弾である。大戦末期には南房総の山中からカタパルト(射出機)で射ち出して、ロケット噴射で山を越え沖合の艦船に人間もろとも突入させようとしたのである。

「第二の沖縄になる可能性もあった」

・首都防衛、要塞の郷土史を証言

.

第二次大戦中、首都防衛の要塞地帯だった郷土の歴史に光を当てる「戦後五十年、平和を考える集い」実行委員会の第一回講座が25日、館山市コミュニティセンターで開かれた。国民に知らされなかった戦争を、若い世代に伝えようという試みで、調査や研究の成果が報告され、参加者から多くの証言があった。

報告をしたのは、安房郡市の高校教諭を中心に組織された実行委で、事務局を務める県立安房南高の愛沢伸雄教諭と同高の石崎和夫教諭。

愛沢教諭は、1月23日の安房郡市の戦跡調査を踏まえ、日本側の本土決戦と米国側の佐久宣を両国の資料を示して説明。1945年7月18日夜の、米巡洋艦による白浜町レーダー基地艦砲射撃もその一環だったと報告。

「郷土は、知らぬ間に第二の沖縄になる可能性があった」と語った。

石崎教諭のテーマは「安房高女(現南高)の校史から見た勤労動員」。15歳から16歳の少女が、船橋市の工場で1ヵ年から2ヵ年も兵器作りをしたと説明。44年から45年にかけ、安房郡の女学校だけでも3千人を超える女生徒が動員された、と報告した。

その後の交流会では、白浜の艦砲射撃の証言が目立った。館山市長須賀の写真家で戦艦・長門に乗りミッドウェー海戦にも出撃した樋沢正男さん(73)は「当日は自分の結婚式。朝から空襲警報が鳴り、夜は非常呼集でえらい目にあった」。レーダー基地のそばに実家がある鴨川市大里の黒須礼子さん(62)は「木に登って、発砲するアメリカの軍艦を見た。軍の発表は潜水艦だった」。館山市那古の伊藤餘一郎さん(87)は「陸軍参謀総長、杉山元・元帥が市内の旅館に泊まっており、艦砲射撃で防空壕に避難してもらった」と語った。

他に「貴重な戦跡を後世に残すよう、市に働きかけたい」という意見も出た。

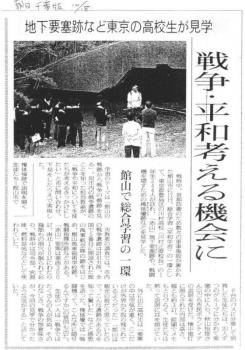

○戦争・平和考える機会に、地下要塞など東京の高校生が見学

〜館山で総合学習の一環

.

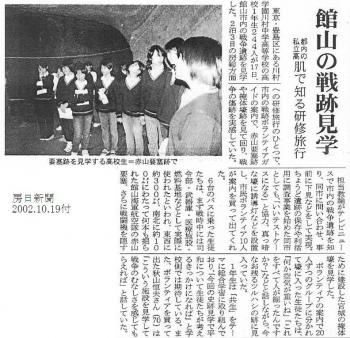

戦時中、首都防衛のため数々の軍事施設が置かれた館山市に17日、総合学習(平和学習)の一環として、東京都豊島区の川村高校(川村正澄校長)の1年生244人が訪れ、「赤山」地下要塞跡や、戦闘機を隠すための掩体壕などを見学した。

学習のテーマは「館山の戦跡から戦争の傷跡を見る」。同市内の戦争遺跡のことを知った担当教諭が、「戦争や平和について生徒たちが考えるきっかけにしたい」と市に問い合わせ、下見をしたうえで実現した。

市教委の調査では、市内の戦争遺跡は計41ヵ所。全国で5番目に開設された館山海軍航空隊の跡をはじめ、館山海軍砲術学校跡、戦闘指揮所壕などがある。

「赤山」要塞は東西300メートル、南北100メートルにわたり幾筋もの洞穴が掘られており、戦時中は指令部、武器庫、燃料基地などとして使われていた。

6台のバスに分乗して到着した生徒たちは、20人ずつのグループに分かれて要塞の中に入り、秋山恒雄さん(70)ら市民ボランティアの説明を受けた。懐中電灯を¥に照らされた内部は高さ、幅とも約3メートル。暗闇でメモもとりづらく、生徒たちは黙って説明に耳を傾けていた。

外に出た高校生は「要塞の中は空気が重く、ここだけが外界から取り残されているようだった」「館山は観光の街だと思っていたので、こんな遺跡があるのを知って驚いた」などと感想を語った。掩体壕では「戦闘機って、こんな所に隠せるんですか」の質問も出た。

生徒の一人は「戦争ではたくさんの人が死ぬ。そのむなしさ、戦争の無意味さが、今回の見学で分かったような気がする」と話していた。